di Paola Mangano

“Nessuna catastrofe è stata mai fonte di tanto piacere pel resto dell’umanità, come quella che seppellì Ercolano e Pompei.” Goethe dopo la visita agli scavi di Pompei (Ricordi di viaggio in Italia Napoli, il 13 marzo 1787)

Le città vesuviane sommerse nel 79 d.C. dalla cenere e dal fango dell’eruzione del Vesuvio costituiscono il più grande archivio di immagini per lo studio della pittura antica. Poiché a Roma la vita continuò a pulsare sino ad oggi crescendo su sé stessa e sulle testimonianze del proprio passato, i resti di un’arte così effimera come la pittura non sono molti. Tuttavia, i pochi reperti che ancor oggi sopravvivono ci permettono di constatare che la pittura in Roma dovette essere non sostanzialmente diversa da quelle delle città vesuviane, anzi, di qualità superiore, come ci si può aspettare nel confronto tra capitale e centro di provincia.

Dall’inizio degli scavi, per iniziativa di Carlo di Borbone, intrapresi a Ercolano (1738), a Pompei (1748) e a Stabia – odierna Castellamare di Stabia (dal 1749) sino ai giorni nostri le pitture parietali, meritatamente ammirate da decine di generazioni, impressionarono e impressionano ancor oggi quanti li visitano per lo splendore dei colori che talvolta sembrerebbero eseguiti solo qualche giorno prima e non duemila anni fa.

Ci si è interrogati a lungo sul segreto di questa durevolezza, sulla tecnica pittorica utilizzata dai Romani pensando che tanta bellezza potesse essere il risultato solo di operazioni molto complesse.

Dal giorno della loro scoperta sino a buona parte del XX sec. infuriò una querelle che vide schierarsi su fronti opposti i sostenitori della tempera e dell’encausto a quelli dell’affresco.

I primi scavi, che possiamo definire predatori, finalizzati al prelievo selvaggio di opere destinate al collezionismo e alla glorificazione della dinastia borbonica, non tennero conto della tutela e conservazione delle pitture murali. Ercolano era tuttavia sepolta sotto uno spesso strato di lava pietrificata che rendeva le operazioni di scavo alquanto difficili. Con Pompei si mise in opera una metodologia meno invasiva anche se sui dipinti che venivano man mano ritrovati si esercitarono, in entrambi i casi e per molti anni a venire, due operazioni non necessariamente correlate; quella dello stacco e quella dell’applicazione di una vernice per restituire leggibilità e brillantezza dei colori.

Per capire l’entità di questa depredazione, che non teneva conto della contestualizzazione ma operava una selezione veloce dei soggetti figurativi, basti ricordare che nel 1739 i dipinti staccati dalle pareti e portati al museo di Portici erano 31, dieci anni dopo nel 1748 se ne contavano già 400, nel 1750 circa 600, nel 1756 oltre 700, e nel 1762, quando si dava alle stampe il terzo volume de Le Antichità̀ di Ercolano esposte (otto volumi di incisioni dei reperti provenienti dallo scavo pubblicati tra il 1757 e il 1792), addirittura 1200.

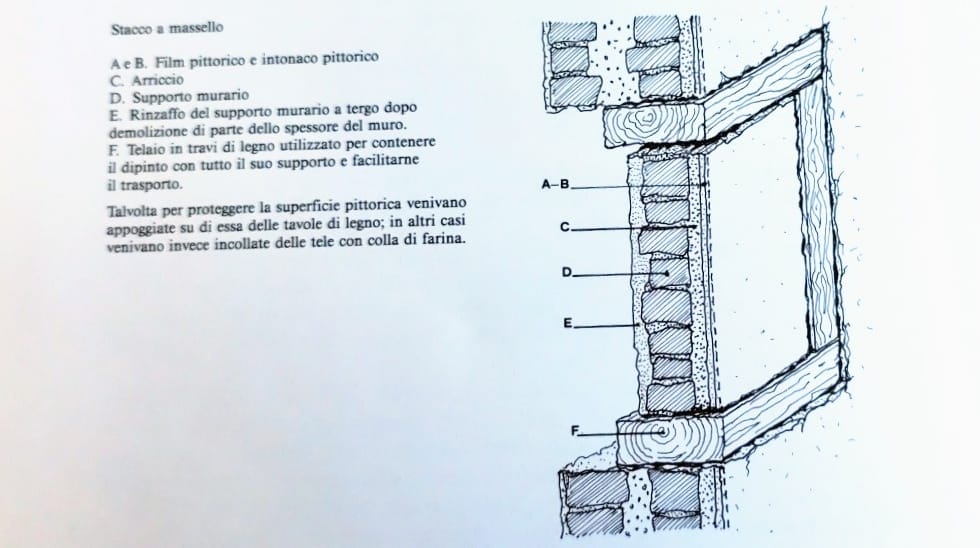

La tecnica utilizzata per il trasporto dei dipinti è stata descritta dall’abate de Saint-Non nella seconda metà del settecento e segue la tradizione dei trasporti a massello “dopo aver aperto con piccoli colpi di martello la muratura intorno al quadro che si vuole trasportare, si fa in modo, per quanto è possibile, che i quattro lati segnino una linea dritta: dopo di che si appoggiano quattro pezzi di legno contenuti e rinserrati in lunghe chiavi di ferro. Conclusa questa operazione, si sega la muratura del dietro e si toglie insieme al quadro prendendo tutta la precauzione di rinforzarla con una lastra di una specie di ardesia o di una pietra sottile e nera chiamata lavagna. Tutti i quadri di grandezza mediocre sono stati staccati senza soffrire di alcuna alterazione. Non si è avuto che da sostenerli con delle fasce di ferro battuto e foderarle con questa lavagna” (J. C. H. Richard, Abbè de Saint-Non, Voyage pittoresque…, op. cit., volume 2, ed. Clousier- Jacques Gabriel, Paris 1781-86, p. 8.).

Il copista di pitture antiche Carlo Ruspi, nel suo Metodo per Distaccare gli Affreschi del 1864, nel capitolo dedicato alla tecnica utilizzata dai Napoletani (pag. 12) fornisce anche dettagli operativi per la protezione della pellicola pittorica durante lo stacco: “Praticano dapprima una traccia quadrata attorno alla pittura sia di qualunque grandezza e v’incastrano un solido telaio di legno costrutto a mo di cassa il quale penetri nell’interno del muro tanto quanta è la grossezza del masso che tagliare si voglia. Coprono appresso l’intiera pittura con un foglio di carta inumidita affinché vi resti attaccata; e collocandovi sopra una tavola grande quanto è il dipinto fatta a forma di coperchio, la fermano attorno al detto telajio con viti di ferro, in guisa pero che rimanga scostata dal dipinto un’oncia o più. Ermeticamente scompaginato tal coperchio, gettano nel vano tra questo e la carta del gesso liquido e poi che siasi indurito, con lamine di ferro acconcie traggono fuori l’incollatura che contiene la pittura oppure segano il muro in quella grossezza che vogliono”.

Una volta rimosse dal muro le porzioni degli intonaci dipinti venivano assottigliate e adagiate su un supporto; per questo è difficile al giorno d’oggi capire quali delle due tecniche di strappo qui sopra descritte, a massello o degli strati preparatori, furono impiegate realmente. Probabilmente si utilizzarono entrambe fin dai primi anni per poi col tempo preferire solo lo stacco dell’intonaco dipinto in quanto tecnica meno distruttiva. Anche sull’uso dell’ardesia che doveva servire per rinforzare la porzione di muro staccata a massello gli studiosi nutrono dei dubbi non essendo stata ritrovata alcuna traccia sui reperti conservati nel museo. Questa pietra veniva invece utilizzata in fase di restauro dopo l’assottigliamento della muratura come, per esempio, evidenziato nella Venere della Conchiglia proveniente dall’omonima casa di Pompei. Il retro, infatti, presenta una lastra di ardesia fissata con gesso a pronta presa.

Ricapitolando: innanzitutto la scelta della porzione di intonaco da prelevare tracciandone i contorni con un carboncino che successivamente venivano incisi con uno scalpello; l’impostazione di questo solco serviva per inserire un telaio composto da quattro assi di legno collegate con staffe di ferro detta cassaforma (in alcuni dipinti oggi conservati risulta essere ancora quella utilizzata anticamente). Dopo la stuccatura a gesso delle irregolarità dei bordi, che immancabilmente venivano a formarsi, si applicava sul dipinto, a protezione della pellicola pittorica, una tavola di legno fissata e resa solida con l’aggiunta di assi laterali. A questo punto, per l’estrazione vera e propria, si tagliava partendo dal basso l’intero spessore della muratura che, una volta asportata e assottigliata, veniva fatta aderire con del gesso ad una lastra di lavagna. Questo per lo stacco a massello. Diversamente per lo stacco del solo intonaco dipinto si interponeva alla tavola di legno una velinatura costituita da fogli inumiditi. Successivamente attraverso dei fori praticati sulla tavola si faceva colare del gesso. Una volta armato in tal modo il dipinto si procedeva con strumenti di percussione e leve funzionali a favorire il distacco dell’intonaco.

Ma quei dipinti tagliati e portati nel museo borbonico iniziarono a destare preoccupazione. La lucentezza e brillantezza dei colori, che aveva riscosso tanta ammirazione, si perdeva con l’esporsi all’azione dell’aria. Lo sbalzo climatico dagli umidi siti di scavo all’assolata superficie causava degrado sia alla pellicola pittorica che all’intonaco sottostante (sbiancamenti prodotti dalla fuoriuscita dei sali, polverizzazione e disgregazione della malta costitutiva sino alla caduta delle porzioni più compromesse). Era necessario porre rimedio. La ricerca delle cause che producevano un simile deterioramento e un metodo per risolverlo costituirono uno dei temi di maggior interesse per molti anni. Una vera e propria specializzazione nel settore del restauro di pitture murali di provenienza archeologica era ancora lontana da venire. La chimica non aveva fatto ancora il suo ingresso nel processo di restauro così come in quello dell’indagine sui materiali costitutivi e sulle tecniche di esecuzione dei dipinti. Si sperimentarono quindi diversi protettivi, le cosiddette vernici, testate e alcune lungamente utilizzate all’insegna del puro empirismo. Per esempio, quella di Stefano Moriconi, capitano di artiglieria siciliano, fu stesa sulla quasi totalità dei dipinti sino al 1767. Ma a distanza di qualche tempo questa vernice tendeva ad ingiallire e a scrostarsi provocando anche lo stacco di frammenti di film pittorico. Winckelmann si lagnava di queste procedure non solo perché invece di conservare finivano con l’accentuare il degrado ma anche perché la stesura di questa vernice sulla quasi totalità dei dipinti impediva di poter individuare con certezza la tecnica pittorica utilizzata dagli antichi. Non un dato di poco conto questo che in seguito innescò polemiche e grande confusione in merito.

Nonostante si alzassero molte voci sulla necessità di non intervenire in alcun modo sulla superficie dei dipinti, per ulteriori dieci anni (1771-1781) venne applicata un’altra vernice sulle opere estratte, una vernice creata dal custode del Museo dei Portici Camillo Paderni, con componenti e procedimento esecutivo rigorosamente secretati come quella del suo predecessore. Recenti analisi la identificano come a base di gomme, una scelta forse dettata dal fatto che all’epoca i dipinti si credevano realizzati a tempera e di conseguenza la convinzione che per ristabilire la coesione dei pigmenti fosse necessario un legante organico.

Sul finire del secolo andò sempre più affermandosi l’opinione che i dipinti fossero stati dipinti con la tecnica dell’encausto. Dal latino encaustum, mettere a fuoco- fissare a fuoco, questa modalità operativa consiste nel mescolare i colori con cera punica (cera ricavata dalla ebollizione della cera vergine d’ape in acqua di mare con l’aggiunta di nitrum, un composto di carbonato di sodio, idrossido di sodio e idrossido di potassio) riscaldata su fuoco e mantenuta calda all’uso. L’opera veniva poi fissata a caldo tramite la cauterizzazione, un’operazione che si basava sul passaggio di uno strumento riscaldato, detto appunto cauterio, sull’intera superficie dipinta. Asciugata la superficie si cospargeva uno strato di cera sciolta con olio, successivamente lucidata attraverso l’uso di un panno tiepido. Il suo uso era noto nell’antichità e ne danno notizia principalmente Plinio il Vecchio e Vitruvio.

In pieno illuminismo, attraverso il ritorno a una classicità mitica, l’encausto si inserì in quelle dispute inerenti il recupero di antiche pratiche pittoriche e di conseguenza nell’affannosa comprensione e classificazione della tecnica utilizzata per le decorazioni vesuviane.

Infatti, l’aspetto corposo e grasso dei dipinti che venivano scoperti a Pompei, effetto dovuto all’impiego di pigmenti argillosi (sempre confermato da moderne analisi), aveva fatto pensare a una tecnica a cera. Molte superfici dipinte vennero sottoposte ad encausticatura propugnata verso la fine del ‘700 dall’abate gesuita Vincente Requeno sulla base dello studio della tecnica antica (Saggi sul ristabilimento dell’antica arte de’ greci e romani pittori, Parma, 1787), ovvero una verniciatura finale attestata da Vitruvio come descritta qui sopra.

Sulla scia di queste convinzioni si inserì il pittore figurista napoletano Andrea Celestino che fin dal 1810, su incarico del direttore del Real Museo, marchese Michele Arditi (carica che coprì dal 1805 al 1815), sperimentò fin oltre la metà del terzo decennio del secolo un’innovativa metodologia di restauro delle pitture murali delle città vesuviane da realizzare sia sui “quadri” conservati nel museo che sulle pitture ancora in situ (dopo la scoperta di Pompei si andò sempre più consolidando l’ideale della conservazione di case ed edifici pubblici con le loro finiture e arredi).

Celestino si concentrò innanzitutto sull’individuazione delle cause di degrado dei dipinti auspicando il coinvolgimento della figura del chimico a verifica del suo lavoro, attuando così una profonda trasformazione di mentalità.

Fu probabilmente frutto anche di queste esperienze che Celestino, inizialmente convinto sostenitore della tecnica ad encausto, a conclusione delle sue sperimentazioni si persuase che i dipinti fossero stati eseguiti ad affresco.

Il metodo di restauro propugnato da Celestino consisteva in operazioni di pulitura, dalla terra ancora presente su molte opere e dalle efflorescenze saline che individua in modo innovativo come cause di degrado auspicando l’intervento di chimici per lo studio di tale deterioramento; a questo punto Celestino consigliava la stesura di un trattamento protettivo prima di procedere con la stuccatura e l’integrazione pittorica. Un’insolita procedura questa dell’applicazione della vernice prima dell’integrazione mimetica ma da lui giustificata come necessaria sia per proteggere i colori che per agevolarne la lettura. Celestino sperimenta una nuova vernice a base di cera partendo dalla convinzione che i dipinti fossero encausti ma anche spinto dalla necessità di ricercare un materiale che penetrando in profondità nella porosità dell’intonaco impedisca ai sali di migrare verso la superficie, causa principale degli sbiancamenti e della caduta del colore. Un ravvivante quindi ma anche un protettivo. La ricetta di questa vernice, non più secretata come si usava fare in passato e pubblicata nel Giornale del Regno delle Due Sicilie il 10 novembre 1825, consisteva innanzitutto nel sciogliere un’oncia (30 g.) di cera d’api in alcool bollente, filtrata a caldo e lasciata riposare. Prima che questo preparato si seccasse veniva aggiunta una libbra (circa 400 g.) di acqua ragia. La soluzione così ottenuta veniva lasciata riposare per qualche giorno finché non diventava chiara. La Commissione dei Soci dell’Accademia delle Scienze si era espressa favorevolmente rispetto al metodo di Celestino consigliando di utilizzare la parte più pura della cera, cioè il precipitato gelatinoso ottenuto sciogliendo la cera in alcool (detta cerina); la vernice era efficace sui Sali che affioravano in quanto penetrava profondamente nell’intonaco e quando il solvente evaporava era sufficiente lustrare la poca cera rimasta in superficie. I chimici consigliarono la rimozione delle vernici date in precedenza prima di stendere quella da lui sperimentata.

Ufficialmente questa vernice venne adottata nel 1828 per i dipinti staccati, nonostante la convinzione di Celestino, maturata nel frattempo, che tali dipinti fossero eseguiti ad affresco.

Un grande salto di qualità il percorso intrapreso da Celestino se paragonato con quanto avveniva in passato. Dimestichezza con le tecniche artistiche, graduale sperimentazione, pubblicazione dei risultati e della composizione della vernice, contributo delle scienze chimiche per analizzare materiali costitutivi, tecnica esecutiva dei dipinti e prove sui materiali d’intervento furono il preludio di un percorso che porterà alla nascita di una nuova figura di restauratore;

«Il ristauro di quadri, altro non è che un’arte di

rimettere alla meglio nel loro essere primiero, nello

stato, cioè, di loro integrità, senza appunto defraudare

l’autore. Quindi il restauro allora potrà dirsi

ben fatto, quando il quadro verrà pulito dalle lordure

e da ridipinture senza la memoria offesa dell’antico,

e quando ciò che manca in essa si vedrà

supplito in modo che nulla differisca dall’autore,

né per tinte né per stile. Oltre alla perfetta corrispondenza

del piano dei stucchi con il piano del

quadro medesimo che necessariamente abbisogna

serbare. E comecchè le tinte di qualunque dipinto

vanno con il tempo naturalmente ad appannarsi,

per una certa antichità che contraggono meno vive

appariscono e meno vaghe di quello che sono in

realtà; e perciò si è costumato di praticarvi una vernice

come un preparativo a solo fine di renderle

più belle e più visibili, per procedere con sicurezza

maggiore a supplirvi le parti che mancano. La vernice

adunque da se sola nulla può contribuire alla

perfezione del restauro potendo questo riuscire

bene o mal fatto, quando più o meno è passata la

mano che vi si impegna.»

ASNa, Min. Pubbl. Istr., fasc. 331, memoria del 23 aprile 1829.

Morto il Celestino, intorno al 1838, l’applicazione della sua vernice venne interrotta perché nessuno era in grado di comporla. Eppure, la ricetta era stata pubblicata nel Giornale delle Due Sicilie nel 1825. Forse era passato troppo tempo perché qualcuno se ne ricordasse o più semplicemente i nuovi addetti ai lavori ritennero opportuno non avvalersi dei preparati altrui per questioni di prestigio.

Sta di fatto che la sperimentazione di un protettivo ricominciò ex-novo. Per qualche anno operò sugli intonaci dipinti Giuseppe Amodio, restauratore di quadri del Real Museo Borbonico. Recenti analisi condotte su un’opera che venne documentata come sottoposta ad interventi di restauro dall’Amodio hanno rilevato la presenza di una vernice costituita da materiali collegabili alle tradizioni operative del restauro dei quadri, estranei quindi a quelli utilizzati, fino a questo momento, sulle pitture antiche.

Morto anche Amodio per circa un ventennio si susseguirono esperimenti su frammenti di intonaci ma anche su pareti dipinte all’interno di case pompeiane di recente scoperta con esiti spesso disastrosi. Nel frattempo (1855) la ricetta della vernice di Celestino venne ritrovata ma non se ne fece un gran uso perché non seguendo le modalità operative messe a punto dal suo inventore gli esiti finali risultarono insoddisfacenti.

Nei primi anni sessanta dell’ottocento Giuseppe Fiorelli, reintegrato al suo posto di ispettore a seguito della presa di Napoli da parte di Giuseppe Garibaldi dopo l’allontanamento da parte dei borbonici per il suo impegno politico (era iscritto al movimento repubblicano della “Giovine Italia” fondato da Mazzini) approvò una nuova vernice a base di cera sciolta in benzina, non molto dissimile da quella di Celestino, inventata dal titolare della cattedra di chimica organica dell’Università di Napoli Raffaele Piria, utilizzata su larghissima scala fino ad anni recentissimi, in concomitanza all’avvento delle resine sintetiche.

Accantonata la ricerca della vernice ideale a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento si riaprì il dibattito, peraltro mai sopito, sulla tecnica esecutiva della pittura romana.

Sostenitori dell’affresco, dell’encausto, della tempera e anche di tecniche miste continuarono ad affrontarsi sostenendo di volta in volta l’una o l’altra tesi a scapito anche delle metodologie conservative che venivano poi messe in atto.

Bisognerà attendere gli studi di Paolo e Laura Mora e di Paul Philippot, avviati sin dagli anni sessanta del secolo scorso, per approdare ad una convincente definizione della tecnica esecutiva dei dipinti romani. Le ricerche di questi appassionati restauratori, basate anche sulle analisi del lessico tecnico latino e greco, si sono concentrate sullo studio del “De Architectura” di Vitruvio nel cui Libro VII è descritta la tecnica di realizzazione degli intonaci levigati e decorati dei muri. Vi rimando alla lettura dei capitoli 4 e 5 del Libro VII a questi link Vitruvio De Architectura o Vitruvio De Architectura o ancor meglio al trattato sulla Conservazione delle pitture murali di Mora e Philippot (pag.109).

In sintesi, i Mora e Philippot, supportati da esperimenti pratici seguendo le indicazioni vitruviane, erano arrivati alla conclusione che le pitture vesuviane, ma in generale di tutta l’area della Roma antica, fossero eseguite ad affresco, come ben evidenziato da Vitruvio stesso “Quanto ai colori, applicati con cura sull’intonaco umido, non si distaccano più, ma sono fissati per sempre poiché la calce, privata dell’acqua nei forni, diventata vuota per porosità, come costretta da un bisogno di nutrirsi, assorbe tutto ciò che per caso si trova in suo contatto e per mescolanza, prendendo in prestito germi e principi da altri elementi, si solidifica grazie a questi in tutte le sue parti. Non appena è seccata, si ricostruisce al punto che sembra avere le qualità proprie della sua natura. Per questo i rivestimenti per le pitture ben eseguiti non diventano rugosi e, allorquando li si pulisce, non lasciano distaccarsi i colori, a meno che questi non siano stati applicati poco accuratamente e sulla superficie già asciutta.” (VII 3, 7). La lucidatura finale, che avrebbe conferito alla pittura la sua caratteristica lucentezza, era infine ottenuta grazie all’uso di uno strumento duro e dalla superficie piatta favorita dalla presenza, nell’intonaco superficiale, di polvere di marmo e dall’argilla contenuta in alcuni pigmenti. Non è pertanto casuale che i principali pigmenti scelti dal pittore per far eseguire gli sfondi erano il bianco, l’ocra gialla e la lacca, in quanto il loro carattere argilloso ne permetteva la levigatura oltre a contribuire alla lucidatura grazie anche alla presenza dei grani di marmo dell’intonachino. Gli altri pigmenti presenti nelle decorazioni murali, nero, rosso cinabro, azzurro egiziano ecc. di natura non argillosa, acquistavano le stesse proprietà con l’aggiunta di una certa quantità di terra argillosa non colorata. L’argilla, quindi, spiegherebbe l’aspetto caratteristico corposo e grasso che ha fatto pensare a una tecnica a cera (encausto).

Per molti anni a venire l’interpretazione del testo di Vitruvio da parte dei Mora e Philippot non ebbe clamorose smentite. Tuttavia, le rinnovate attenzioni nel campo del restauro associate a un progressivo avanzamento scientifico nel settore della diagnostica hanno rilevato anche la presenza di tecniche miste. Nel 2017 Jorge Cuni, studioso di pittura greco-romana recentemente scomparso, attraverso l’analisi di una serie di reperti presso lo Smithsonian Institute di Washington e l’Union Department of Chemistry di New York, oltre che confrontando i risultati di esami svolti su pitture murali nelle aree di Pompei, Tarquinia e Marsala in Italia, Cartagena, Merida e Ampurias in Spagna, ha evidenziato in questo suo studio (Cosa sappiamo della tecnica della pittura murale romana?) la necessità di approfondimento della tecnica pittorica degli apparati decorativi antichi.

Personalmente ritengo molto improbabile una rigorosa applicazione da parte del pittore dell’antichità delle regole descritte da Vitruvio. La professionalità dell’artigiano/artista è sempre stata acquisita tramite la pratica della bottega al cui interno le tecniche artistiche venivano tramandate perlopiù oralmente e attraverso l’attenta osservazione dei maestri più anziani. E’ evidente che operando in questo modo, da bottega a bottega, si possono riscontrare differenze piccole o sostanziali nell’applicazione delle regole di base della pittura. Inoltre, anche se la tecnica dell’affresco è unanimemente considerata la regina della pittura murale ciò non toglie che in fase d’opera diversi fattori possano intervenire a modificarne più o meno sostanzialmente la struttura materica; iniziative personali, tempi ristretti di esecuzione, disponibilità finanziarie del committente, preparazione e reperimento dei colori, inesperienze e vanità del singolo artista ecc. tutti elementi che non possiamo identificare ma che contribuiscono al risultato finale di un’opera.

Le campagne diagnostiche sempre più approfondite di questi ultimi anni evidenziano come il modus operandi degli artigiani dell’epoca sembri attenersi sostanzialmente ai precetti vitruviani per quanto concerne l’esecuzione delle consuete operazioni preliminari alla stesura dell’intonaco, consistenti nella livellazione e preparazione del supporto murario, discostandosi relativamente al numero di strati di intonaco (una media di tre strati nell’area vesuviana contro i sette consigliati da Vitruvio). Il dipinto finale era sicuramente eseguito sull’intonaco fresco ma anche rifinito a secco e spesso associato all’uso di sostanze di origine proteica (uovo, latte, colle animali, ecc.) per cui in conclusione non possiamo definire in modo categorico la tecnica pittorica di epoca romana solo come affresco in quanto raccoglie in sé diverse tecniche pittoriche.

Da questi composti proteici, menzionati qua sopra, è da escludere la cera in quanto se fosse stata impiegata come legante si sarebbe fusa insieme ai pigmenti, causando la perdita delle decorazioni, a causa delle forti temperature eruttive, stimate intorno ai 400 C, che pur trasformando l’ocra gialla delle pareti in ocra rossa non alterarono invece in alcun modo l’adesione dei film pittorici all’intonachino (la trasformazione dell’ocra avviene tra i 300 ed i 700 C, mentre la cera ha il suo punto massimo di fusione appena a 63 C).

L’uso di diverse tecniche pittoriche, secondo studi recenti, sarebbe attribuibile anche ai così detti “stili” delle decorazioni parietali. Nel 1881 l’archeologo tedesco August Mau tentò di individuare, definendola, una sorta di suddivisione tipologica delle pitture pompeiane, successivamente estese a tutta la pittura romana anteriore al 79 d.C., in quattro gruppi ben distinti:

I) stile strutturale o a incrostazione (fine del III sec. a.C. fine del II sec. a.C.) imita un rivestimento in lastre di marmo pregiato di specie diverse;

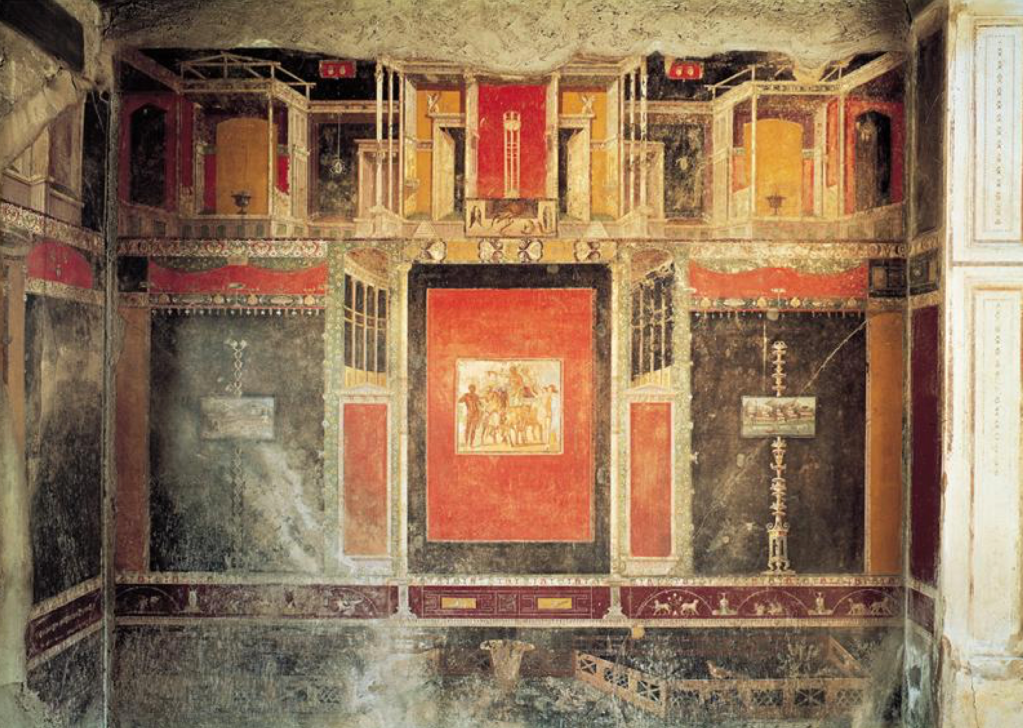

II) stile architettonico (inizi I sec. a.C. – 30 a.C.) simula nelle pareti delle architetture prospettiche che dilatano lo spazio tramite colonne, lesene, trabeazioni, archi, frontoni, porte, muri di cinta, parapetti. Le architetture dipinte possono inquadrare delle figure o lasciar intravedere ulteriori spazi costruiti;

III) stile ornamentale o della parete reale (30 a.C. ca. – 54 d.C. ca.) esili colonne sorreggono improbabili timpani vegetali, mente fiocchi, nastri ed elementi naturalistici sono impiegati in grande quantità. A sottilissime pareti si sovrappongono ulteriori e sofisticati corpi architettonici dall’impossibile equilibrio. Le pareti vengono dipinte a tinta unita con larghe campiture verdi e azzurre, che per la prima volta affiancano estesamente i colori nero, rosso e giallo. Su tali campiture compaiono piccole verdure, figurette sospese a mezz’aria, quadri a soggetto mitologico o paesaggi d’invenzione, che attirano l’attenzione degli spettatori;

IV) stile fantastico o dell’illusionismo prospettico (seconda metà del I sec. d.C. a Pompei dopo il terremoto del 62 d.C.) prospettive architettoniche e di decorazioni del tipo di quelle del terzo stile, ma in maniera del tutto fantasiosa. Inoltre, le architetture sono estremamente teatrali.

Recenti indagini diagnostiche hanno evidenziato come al di sopra delle campiture eseguite ad “affresco”, dopo aver effettuato la levigatura-lucidatura della parete, veniva poi completata la decorazione con una tecnica definita a “mezzo fresco”, usando i pigmenti stemperati con acqua di calce o sfruttando l’idrossido di calcio che affiorava in superficie con una operazione di schiacciatura locale dell’intonaco. Questa operazione, secondo un’ipotesi molto convincente, varia in relazione alle decorazioni parietali, raffinate e complesse, eseguite in Terzo o Quarto Stile. La lettura delle stratigrafie di molti dipinti dell’area vesuviana evidenzia questa tecnica grazie all’individuazione dei film pittorici sovrapposti di cui quello più interno risulta applicato a fresco mentre quello esterno, sempre ben distinguibile nella sua struttura materica, risulta compatto e nettamente separato dalla superficie sottostante. Per uniformare l’intera decorazione dell’ambiente il pittore poteva scegliere di eseguire una nuova lucidatura delle pareti o limitarla alle campiture in modo da far spiccare ed emergere il sovrastante impianto decorativo.

E’ evidente che i Mora/Philippot hanno avuto il merito di interpretare in modo eccellente le fonti antiche e in particolare i testi vitruviani, conferendo ai dipinti murali della Roma antica il nobile status di affreschi; tuttavia, gli studi degli ultimi anni rivelano una più articolata sintassi decorativa.

L’avvincente e contradditoria riflessione sulla tecnica di esecuzione degli apparati pittorici dell’area vesuviana non è ancora giunta a una conclusione definitiva.

Paola Mangano

Bibliografia

– Roma, L’arte romana nel centro del potere, Ranuccio Bianchi Bandinelli, BUR Arte, Rizzoli Editore Milano, 1981

– Tecnica esecutiva e conservazione delle pitture murali di epoca romana. Il dibattito tra fine ‘800 e prima metà del ‘900, Gabriella Prisco in Bollettino Icr •Nuova Serie •N. 27 •2013

– Paola D’Alconzo, Picturae excisae: consernazione e restauro dei dipinti ercolanesi e pompeiani tra 18. e 19. secolo. — Roma, L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2002

– Studi archeologici a Pompei, Eeva-Maria Viitanen, in Domus Pompeiana Una casa a Pompei, Helsinki, Finlandia, 29 Febbraio – 25 Maggio 2008, Casa editrice Otava

– Storia del restauro e della conservazione delle opere d’arte, A. Conti, , Electa 1988

– Lezioni di restauro – Le pitture murali, G. Botticelli, S. Botticelli, Centro Di Firenze 2008

– Picturae excisae: per una storia del restauro dei dipinti da scavo alla corte di Napoli, G. Prisco, in “Bollettino ICR – Nuova Serie”, 8-9, genn-dic 2004

– Considerazioni su un intervento recente al “quadro” parietale della Venere della Conchiglia, Eliana Siotto, Rivista di Studi Pompeiani, Vol. 17 (2006), pp. 79-87

– Luigia Melillo, Dai cunicoli ercolanesi al Museo di Napoli. Conservazione e restauro dei “quadri” dell’area vesuviani, in Rosso Pompeiano, La decorazione pittorica nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei, Electa 2008

– Gabriella Prisco, La ricerca sulle vernici dal primo ottocento all’unità, Estratto dal “Bollettino d’Arte” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Napoli, Museo di Capodimonte 14_16 ottobre 1999.

– Gabriella Prisco, Antonio Guglielmi, Ravvivanti e protettivi, Filologia dei materiali e trasmissione al futuro. Indagini e schedatura sui dipinti murali del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Roma 2009, pp. 45-56

– Rosso Pompeiano La Decorazione Pittorica nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei. Catalogo della mostra (Roma, 20 dicembre 2007-31 marzo 2008) di AA.VV. A cura di: Maria Luisa Nava, Rita Paris, Rosanna Friggeri

– Domus Sirici in Pompei (VII 1, 25.47): appunti sulla tecnica di esecuzione degli apparati decorativi, Ernesto De Carolis, Francesco Esposito, Diego Ferrara, in OCNUS Quaderni della scuola di specializzazione in Archeologia n. 15 2007

– La tecnica esecutiva dei dipinti del Salone 5 della Villa dei Misteri: cento anni di ipotesi e ricerche, Francesco Esposito, Claudio Falcucci, Diego Ferrara, Rivista di Studi Pompeiani Vol. 22 (2011), pp. 149-158, L’Erma di Bretschneider

– Cosa sappiamo della tecnica della pittura murale romana? Potenziali fattori di confusione nell’analisi dei supporti pittorici antichi, Jorge Cuni, Heritage Science

– La Conservazione delle Pitture Murali, di Paolo e Laura Mora e Paul Philippot, 1999 Editrice Compositori srl

– Sulla Tecnica Della Pittura Pompeiana, S. Augusti, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d’Arte, 1950 – II (APRILE-GIUGNO – XXXV)

Leggo molto volentieri i suoi interessantissimo articoli.

Vorrei chiederle un consiglio:

La stesura dell’ intonachino pittorico può essere fatta sul sottostante arriccio steso molti giorni o mesi prima.? Grazie, Mario Ricco

Certamente. E’ importante però che l’arriccio sia bagnato abbondantemente in relazione anche al clima e al tasso di evaporazione che ne consegue. Per consentire il processo di presa bagnare copiosamente è un’operazione fondamentale, purtroppo spesso trascurata.